专业实习与研习是实践教学中的重要一环,也是探索和实践知行合一、以知促行、以行践知的重要途径。10月8日至10月20日,2023级文化遗产专业61名学生在文化遗产系陈朝阳、杨凤琴、孔丽静、杨亚茜四位老师的带领下,开展了为期两周的博物馆研习活动。

计划缜密 安排科学

为保障本次研习活动顺利开展,并确保学生能够通过研习活动切切实实淬炼真知、提升素养,在本次研习活动开展之前,四位指导老师结合文化遗产专业培养目标和博物馆研习的课程目标,积极与学院及研习单位沟通,科学制定研习方案,认真谋划组织方式、研习内容、具体地点、出行路线等,并于10月8日上午组织开展了全体学生实习动员大会,确保学生在实习前有充分准备、有明确目标、明研习重点、明活动要义。

内容丰富 形式多样

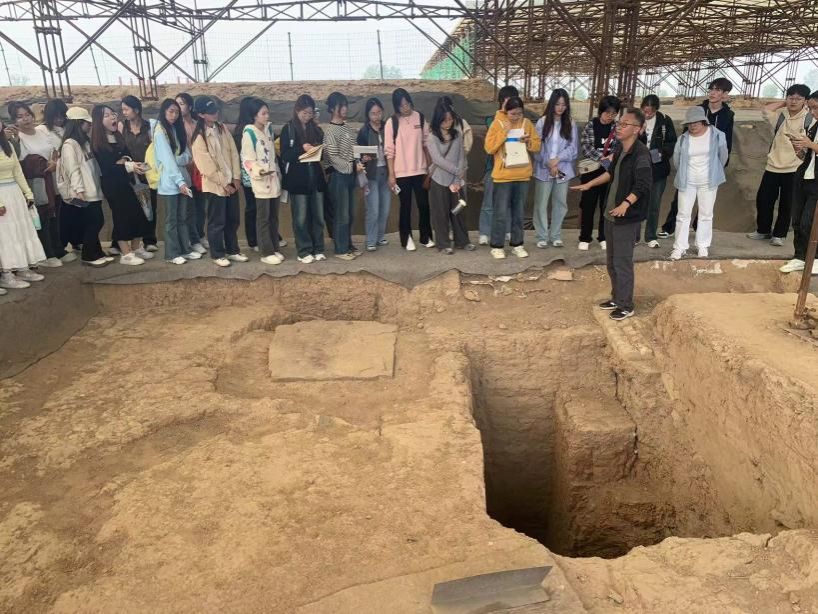

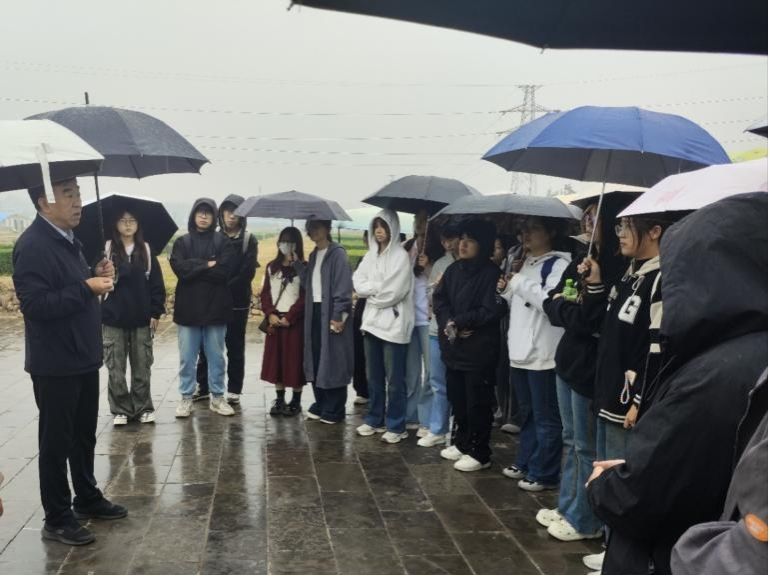

“一个博物院就是一所大学校”,走进更多“大学校”,才能收获更多“真知”。本次博物馆研习,学生先后在洛阳古墓博物馆、洛阳理工学院博物馆、千唐志斋博物馆、孟津博物馆等多家博物馆参观学习。除参加单体博物馆之外,学生们还走近汉魏洛阳城遗址、隋唐大运河回洛仓遗址等大遗址,近距离感知大遗址见证下的历史文明和时代变迁。

既要走出去,又要请进来。本次研习期间,在学院的大力支持下,还有幸邀请了回洛仓遗址博物馆馆长聂晓雨,洛阳古墓博物馆副馆长张建文,汉魏故城遗址考古队队长郭晓涛等亲临指导,并通过学术讲座、现场教学等多种方式,让学生对古代墓葬、粮食储藏、遗址发掘与保护等工作有了深入了解。

实习不仅是看和听,还要会实践、能思考、善辨析。本次研习中,学生们还实地参与了博物馆文物整理、博物馆展陈设计等活动:如在洛阳理工学院博物馆,学生们在博物馆实习指导老师的指导下,分小组高效完成了馆藏契约的整理,同时加深了对文物修复及文物保管相关知识的理解;在千唐志斋博物馆,同学们在博物馆指导老师的引导下,结合个人兴趣对墓志进行文字梳译;在孟津博物馆,针对博物馆展陈设计、文物展陈布局、文物活起来等问题,与当地文物局及博物馆相关人员探讨并建言献策。

收获满满 感受多多

本次研习通过对多类型博物馆和文化遗产地的实地考察,为学生们搭建了理论与实践相结合的桥梁,深化了他们对中华文化的理解与感知。在洛阳古墓博物馆,学生对历代墓葬结构、古代墓葬研究成果、古代社会的生活习俗与丧葬礼仪等有了深入了解,并了解到了田野考古的新进展及研究资源社会共享的新途径;在洛阳理工学院博物馆,学生对书画、碑刻等有了直观感受,尤其对清代以来名人字画、洛阳作家李準先生日记手稿、唐宋墓志及拓片、清代延至民国地契文书等有了深入了解;在千唐志斋博物馆,学生们学习了古代墓志及碑刻,体味到了石刻背后动人的故事;在汉魏故城遗址和隋唐大运河回洛仓遗址,对古代粮食仓储及运输,古代都城宫殿、水渠、道路、作坊等有了直观感知,对考古工作的缜密与复杂、考古学的意义和作用有了深入思考……

实践教学是构筑育人大场域、搭建育人大平台的重要路径。通过此次博物馆研习,2023级文化遗产专业的学生深刻体会到了中国古代文明的恢弘与深邃,不仅丰富和检验了自身的专业知识,还在与历史遗迹的亲密接触中,培养了对历史、对文化遗产的敬畏之心和专业使命感。本次研习,不仅是一次视野拓展之旅,更是一场专业学习的深度体验。