据前五龙沟村村志记载,潘、孙、陈、王、符等姓氏的后人世代在村中居住,繁衍生息,各族后人皆尊家训,其中尤以潘,孙两姓人数居多,约占村总人数2/3。

随着社会的发展和沟域经济区的开发,老的村落在逐步变化,但无论历史快车行多远,生活环境怎样改变,五龙沟人始终保持着善孝为先、邻里和睦、勤劳节俭的淳厚民风,浓浓的乡情经过历史的酝酿就像参天大树一般枝繁叶茂,而这一切的繁荣都离不开最原始的“扎根”——潘、孙两大姓氏的一脉相传。

潘氏家族迁居五龙沟村已有700余年,沟南沟北均有分布,现有人口约700余人,沟南居住人口较多。

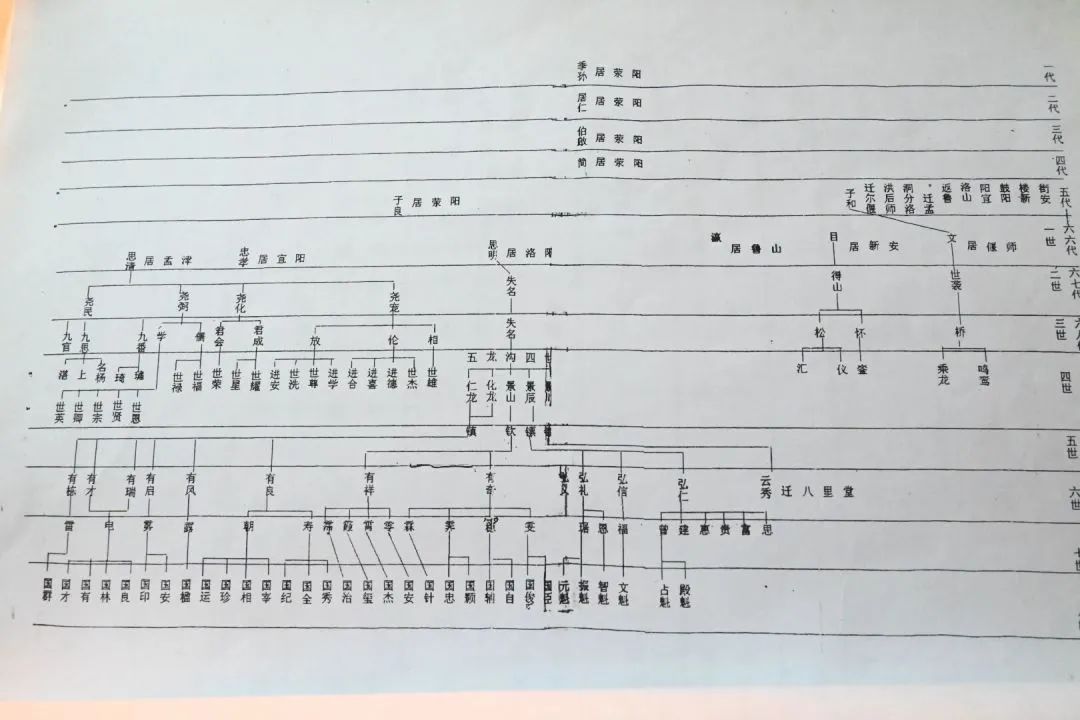

关于潘姓的姓源,《姓纂》上面是这样记载的:“周文王后毕公之子季孙,食采于潘,因氏焉。有广宗,河南两望。”从文中可得知,毕公,就是毕公高,是周文王的第15个儿子,被他当天子的兄弟武王在克纣之后封在毕地,也就是现在陕西省长安和咸阳以北的一带。后来,他又让自己的儿子季孙食采于潘(即潘水,在河南荥阳),而后周文王的这一支子孙就按照当时的习惯,纷纷以国为氏,统统都姓了潘。所以,潘氏受姓始祖季孙公,是周毕公高的第四子。

毕公高历相文武成康封于毕,世子袭爵,季孙公食采潘地,从而得姓,是为潘氏始祖。季孙得姓一代系黄帝二十一世孙周毕公第四子,世居荥阳县安仁乡崇仁里,殃葬于金鼎上献脐形,配姜氏,列称为第一世祖。

再来说说季孙家族,一世为季孙本人,二世为居仁,三世为伯启,四世为简。简有两个孩子:子良和子和。子良的后人长居荥阳,而子和的后人饱经艰辛迁移至其他各地。始祖思明为潘氏荥阳统宗第六十六代其中一支的传人,和他同世同代的共有兄弟6人,先由山西洪洞返回河南老家,居住在洛阳老城鼓楼街,之后分布于洛阳周边六地。

可悲可叹的是,由于战乱,由洪洞回迁的六支祖辈第二、三世谱失讯,第四世仁龙、化龙、景山、景辰、景川五支潘氏传人就由鼓楼街迁居五龙沟村,他们为后人开荒造田,为子孙创造生存的条件。而后,四世之一景川的分支第六世云秀,迁至八里堂,现在五龙沟的潘氏为仁龙、化龙、景山、景辰的后人。

潘氏一族,历经周、秦、汉、晋、隋、唐、宋,一直到明初才迁至五龙沟。

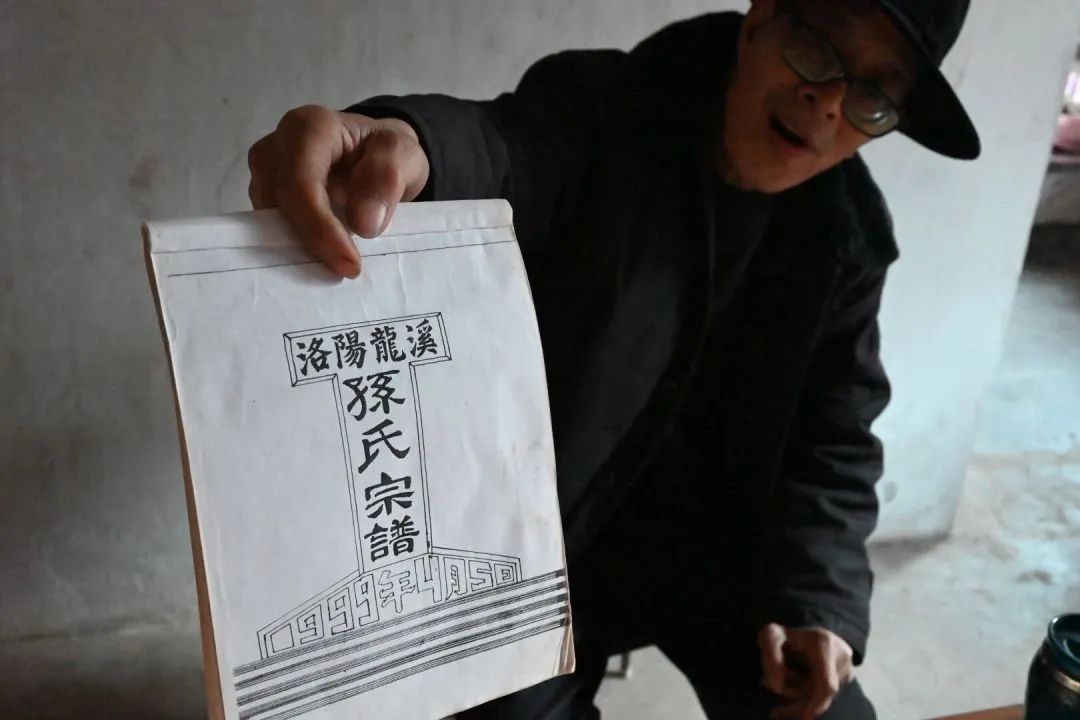

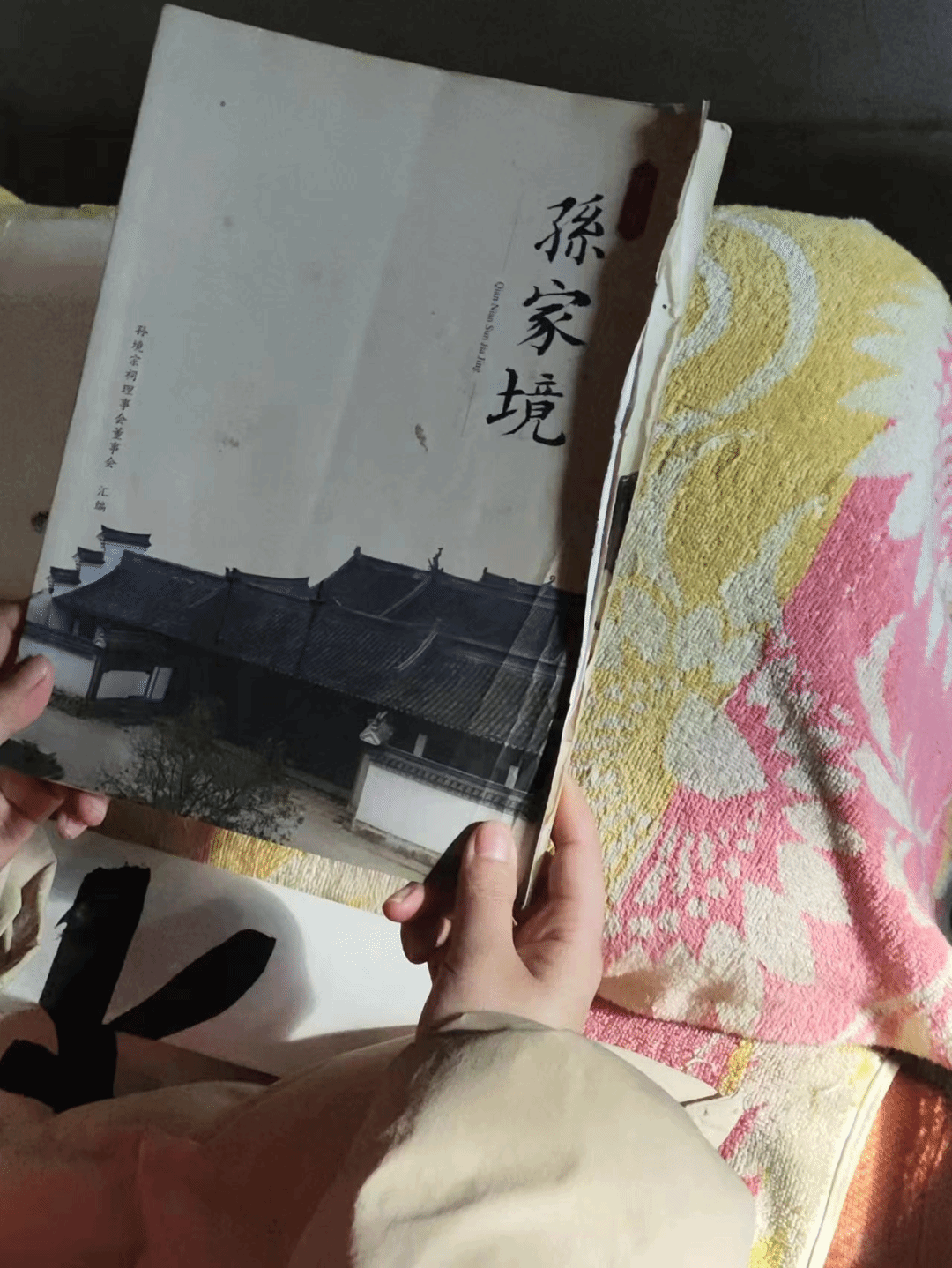

五龙沟坐落于孙旗屯乡,由名而知,村庄渊源自然与“孙”姓有关。

该村临近周山公园。在周山公园的孙氏文化园中,建有孙姓祖祠,供奉着孙旗屯孙姓的入洛始祖。据孙旗屯的孙正国老人介绍,朱元璋开国元勋燕山侯孙兴祖的第三子——孙盛,随其父征战南北,立下战功,被授予正红旗指挥使。明洪武二十五年(1392), 孙盛率族人迁至此地,因官名与姓故村名曰:孙旗屯村。其后裔世居此地,孙盛成为这支孙姓迁洛始祖。

孙盛亡故后葬于村西南,坟地8亩。孙盛后人在孙旗屯生息繁衍,尊始祖孙兴祖为第一世,至今已二十八世,8000多口人。

通过以上资料,我们不难看出,潘氏与孙氏家族的移民文化源远流长,他们对前五龙沟村的建设和发展产生了重要的影响,成为了这一地区不可或缺的一部分。他们秉承着勤劳、坚韧和团结的移民精神,逐渐在新的土地上扎下了根基,为当地社区的发展做出了重要贡献。